学院团队在Nature子刊上发表重要研究成果

近日,丛海林教授团队成员、材料科学与工程学院青年教师王芳卿在Nature子刊上发表有关电解水制氢的重要研究成果,提出了一种Na掺杂的高熵层状双氢氧化物(Na-HE LDH)电催化剂,可调控HE LDH的析氧机制并显著提升其析氧反应活性和稳定性,为设计和开发高效稳定的晶格氧基析氧电催化剂提供了策略,有望推动工业化大规模制氢发展。

析氧反应(OER)是一个多电子传递的缓慢动力学反应过程,是限制电解水制氢大规模应用的关键。根据催化剂中电子结构的性质,活性位点可以从金属中心切换到晶格氧中心,从而将OER机制从吸附质析出机制(AEM)切换到晶格氧氧化机制(LOM),极大改善OER动力学。基于LOM的催化剂在工业化的高电流密度下仍然存在稳定性差的问题,潜在的原因是:常规的LOM基催化剂在OER期间经历表面重构,大量的表面活性金属浸出或析出到低活性的第二相中,导致催化剂失活。晶格氧的参与使催化剂产生大量氧空位,发生体相结构的崩塌和相转变,导致催化剂耐久性差。

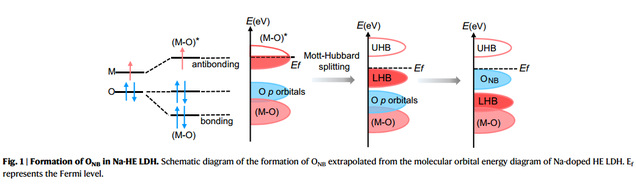

在先前的LOM基催化剂中,通常使下哈德伯带下移进入M-O键带。这样去除的电子必须来自M-O键带,这可能由于M-O键序降低而导致结构不稳定。因此,采用合理的晶格氧激活策略,有效地避免或抑制金属离子的浸出和偏析以及本体相结构的崩塌和相变是开发具有高活性和高稳定性的LOM基电催化剂的关键。本研究使用稳定的高熵氢氧化物作为基底材料,在其中引入低价和非催化活性的Na形成氧非键带,同时增加M-O共价性,避免了电子在M-O键带中去除从而保持高稳定性。

设计的Na-HE LDH电催化剂在碱性条件下具有176 mV@10 mA cm-²的低过电位。此外,Pt/C||Na-HE LDH电极对在阴离子交换膜电解槽中在~500 mA cm ²的大电流密度下可以持续运行2000 h。先进的原位光谱表明,低价Na离子掺杂在Fe位点,同时原位产生氧空位。18O同位素标记的质谱和密度泛函理论计算表明,低价Na离子的掺杂产生氧非键带与相邻氧空位杂化以除去电子,这使得HE LDH的OER机制从AEM转移到LOM,显著降低能垒并提高本征活性。

该研究进展的相关论文以“Engineering oxygen nonbonding states in high entropy hydroxides for scalable water oxidation”为题,发表在国际顶级期刊《Nature Communications》(一区Top期刊,IF=15.7)上。山东理工大学材料科学与工程学院王芳卿副教授为第一作者,丛海林教授和王芳卿副教授为共同通讯作者,山东理工大学材料科学与工程学院为第一通讯单位。该研究获得了山东理工大学分析测试中心的大力支持。