学院团队在《Nano-Micro Lett》上发表重要研究成果

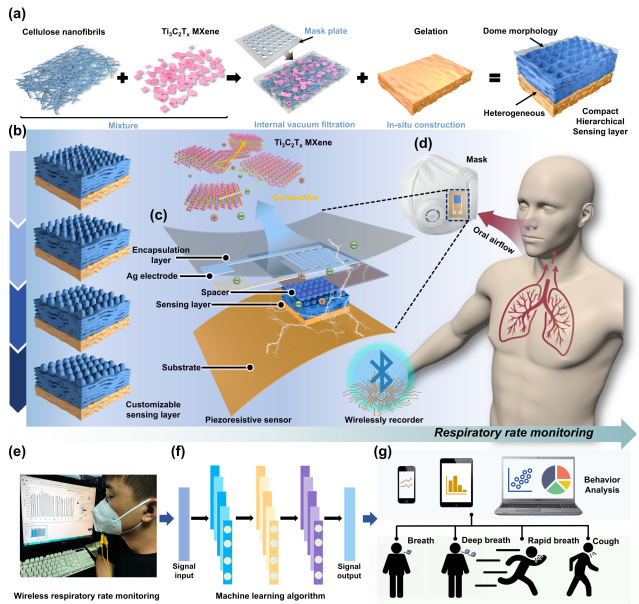

近日,丛海林教授团队成员、材料科学与工程学院青年教师郝三伟在《Nano-Micro Lett》期刊上发表有关可降解呼吸传感器的重要研究成果。该成果提出了一种基于“异质层级组装+圆柱可定制结构”的可降解压阻传感策略,可在分子尺度通过氢键与层间能量耗散机制实现稳定致密的导电网络,并显著提升传感器在湿度、温度及机械扰动下的信号稳定性与抗干扰能力,为设计稳健可降解的呼吸监测电子器件提供了新思路,有望推动可持续可穿戴医疗与生命体征监测系统的发展。

呼吸频率监测是呼吸系统疾病早期诊断与健康管理的关键环节,但由于其高度依赖动态生理信号,传感器往往在湿度、温度及机械运动伪影的干扰下出现信号失真和监测精度下降,严重限制了可穿戴传感器在复杂环境中的长期可靠应用。传统传感体系普遍面临“灵敏度与稳定性难以兼顾”的矛盾。

针对上述问题,研究团队提出了“异质层级组装+圆柱可定制结构”的设计思路,通过MXene/纤维素纳米纤维导电层与明胶增强层的界面耦合,引入氢键与层间能量耗散机制,形成致密稳定的导电网络,从而有效抑制裂纹扩展并保持结构稳固。同时,分子动力学模拟揭示了在真空过滤过程中,MXene与纤维素在剪切力与界面作用下发生取向重排和角度反转,促进氢键重构与层级结构优化,实现了多重扰动下的高信噪比输出。

团队基于该策略制备的MXene/纤维素传感器在多项关键性能上实现了显著突破,包括高达约4.0 N的穿刺强度、优于65 MJ/m3的韧性以及在10,000次弯折疲劳循环后的稳定性。此外,该传感器在湿度(50-100%)、温度(30-80 ℃)及偏轴弯曲(0-120°)等多重扰动条件下依然保持高保真信号输出,并实现了毫秒级的快速响应时间。进一步的耐久性测试表明,该器件在25,000次加载/卸载循环后保持高度一致的电流输出,展现出卓越的耐久性与信号稳定性。在此基础上,结合机器学习算法,传感器可对不同年龄志愿者的呼吸状态(正常、快速、深呼吸及咳嗽)进行精确分类,平均预测准确率接近90%,显著提升了复杂环境下的呼吸监测可靠性与实用性。该成果不仅提出了一种基于天然材料的稳健传感构筑方法,还系统揭示了剪切力驱动的自组装机理与层级稳定性来源,突破了呼吸监测中“灵敏度-稳定性”的传统权衡,为可持续可穿戴电子学与高保真健康监护提供了理论支撑与实践路径。

该研究进展的相关论文以“Robust and Biodegradable Heterogeneous Electronics with Customizable Cylindrical Architecture for Interference Free Respiratory Rate Monitoring”为题,发表在期刊《Nano-Micro Letters》(一区Top期刊,IF=36.3)上。山东理工大学研究生张静、北京林业大学研究生王文琪为该论文共同第一作者,山东理工大学丛海林教授、郝三伟副教授,北京林业大学杨俊副教授和大连工业大学邵长优副教授为论文的共同通讯作者。(郝三伟)

0533-2781357 (教学)2781317(科研)

0533-2780903